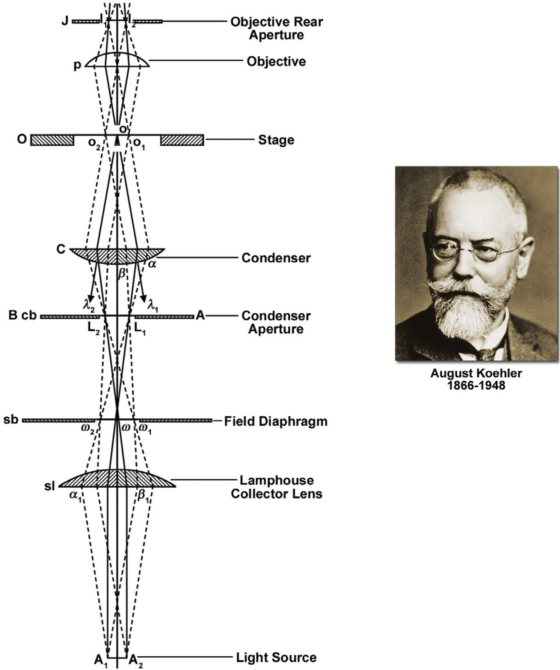

在显微成像当中,照明对成像的效果有至关重要的影响,科勒照明是August Koehler在1893年提出来的一种照明方式,由于其均一的照明效果如今已经成为了显微镜当中一种通用的照明方式。在科勒照明提出之前,传统的照明方式中聚光镜(Condenser)直接将照明光源的像成在样本平面,样本平面与光源发光面共轭,这导致了不均一、明暗有变化的照明效果。而科勒提出的照明方案很好地解决了这一问题,图1显示了科勒照明的原理图。

图1中收集透镜(Collector Lens)将光源的像成在聚光镜的后焦面上,该面上每一点的光经过聚光镜后变成平行光,样本位于其前焦面。可以看出,样本上每一点对应的照明立体角内的光与光源某一方向发出的平行光对应,光源上每一点发出的一定立体角内的光与样本处的某一方向的平行光对应。这样照明系统没有把光源的像成在样本处,而是将光源每个发光点的光扩展成不同方向的平行光透射于整个视场。

视场光阑(图中Field Diaphragm)与样本平面共轭,调节视场光阑就可以改变照明区域的大小。放置于聚光镜与视场光阑间的光阑(图中Condenser Aperture)是照明系统的孔径光阑,调节孔径光阑可以改变样本处照明NA的大小,使之与物镜的NA相匹配,达到最佳照明效果。

参考文献

[1] MURPHY D B, DAVIDSON M W. Fundamentals of light microscopy and electronic imaging [M]. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2013.

参阅:理想光学系统,光阑